Impakt-Auswurfmassen – Impakt-Ejekta

Impakt-Ejekta sind eine besondere Gruppe von Sedimenten, die das Material betreffen, das aus einem Impakt-Krater im Exkavationsstadium ausgeworfen und um ihn herum abgelagert wird. Impakt-Ejekta sind im allgemeinen extrem heterogen gemäß den Target-Bedingungen (Target = das Einschlagsgebiet) (kontinental, marin), der Target-Lithostratigraphie (kristallin, sedimentär, gemischtes Target kristallin – sedimentär), den komplexen Exkavations-Prozessen (einschließlich des hypothetischen Spallationsplatten-Auswurfs und des hypothetischen Jets mit der Bildung der Tektite) sowie den komplexen Landungs- und Ablagerungsprozessen der Ejekta. Letzteres schließt die sogenannte sekundäre Kraterbildung mit der Vermischung mit lokal anstehenden Material ein, und Computermodelle zeigen, dass sich in sehr großen Kratern Ejekta sogar mit sich kratereinwärts bewegendem Kollaps-Material der Modifikationsphase bei der Kraterbildung mischen können.

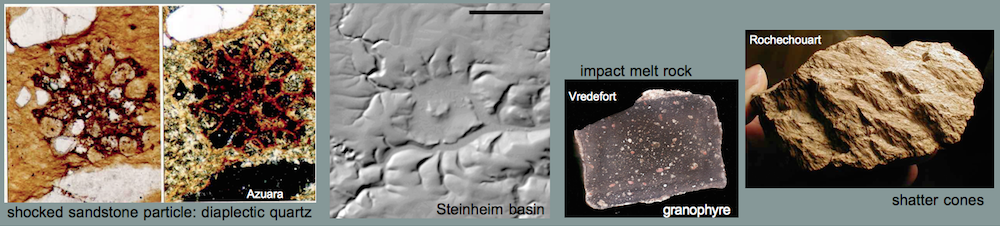

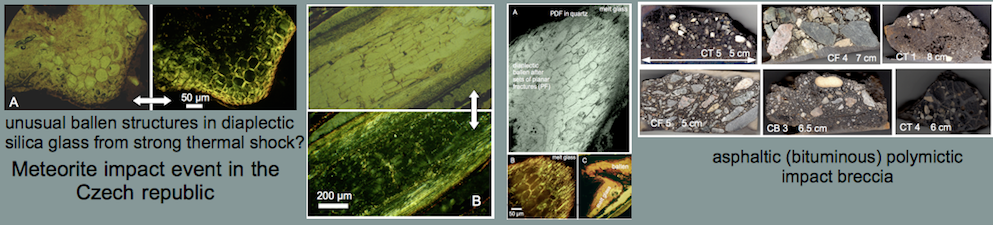

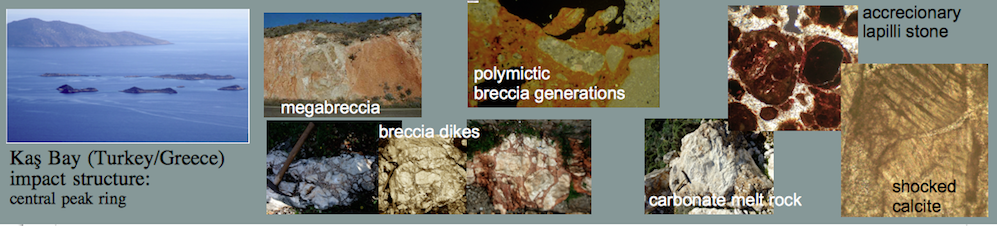

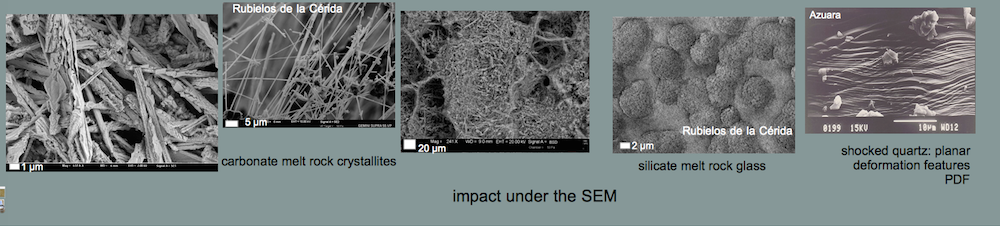

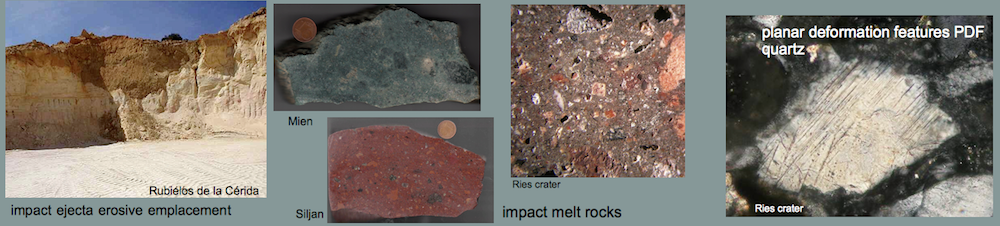

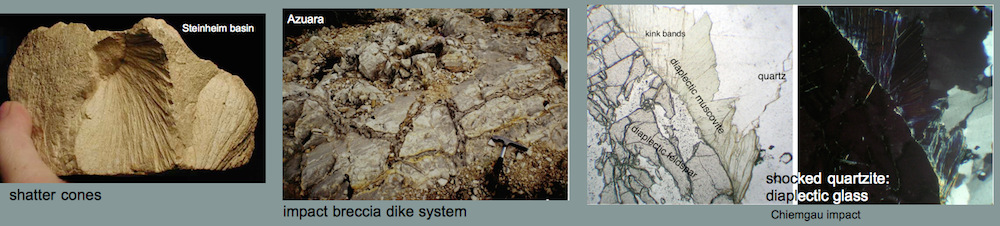

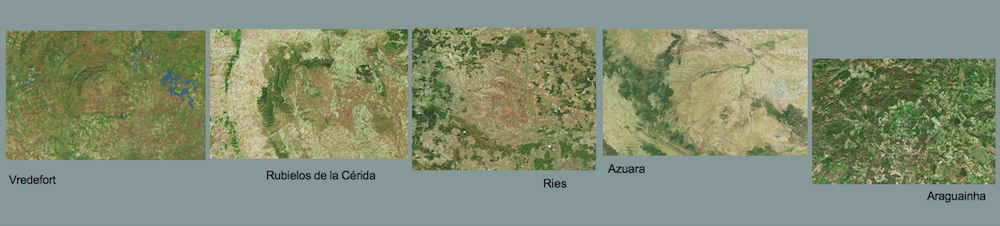

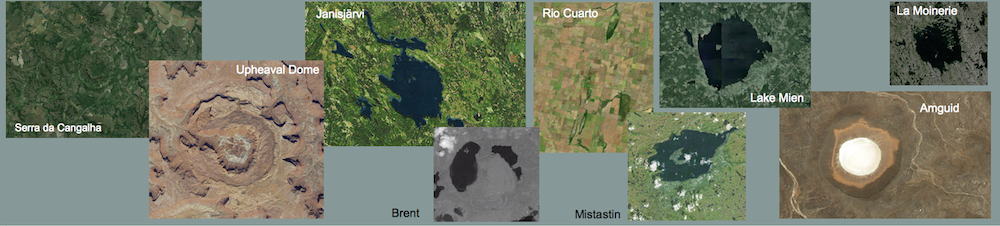

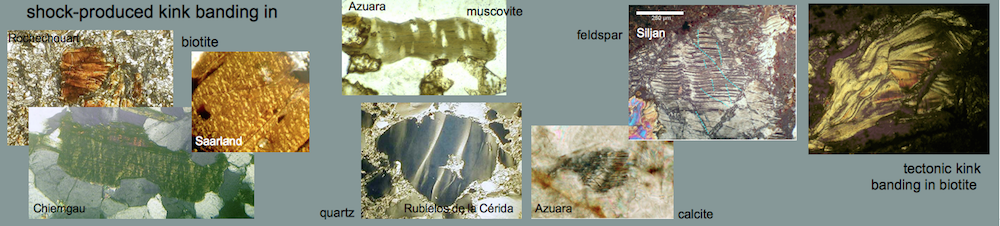

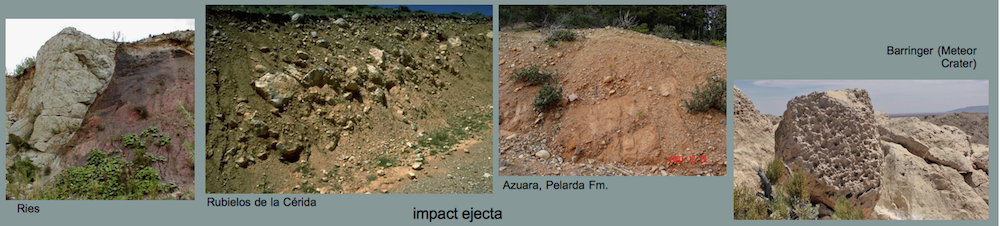

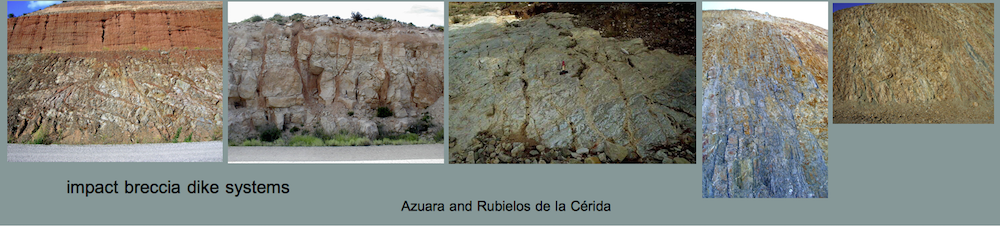

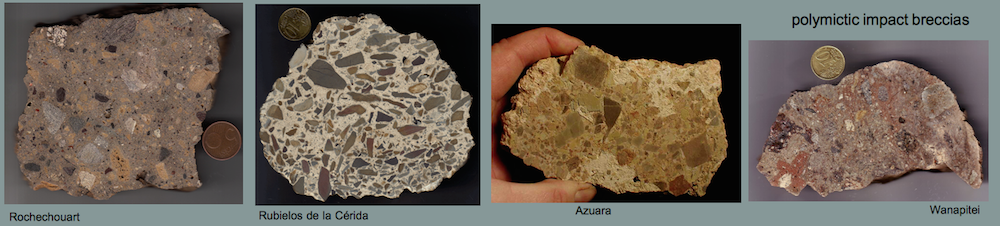

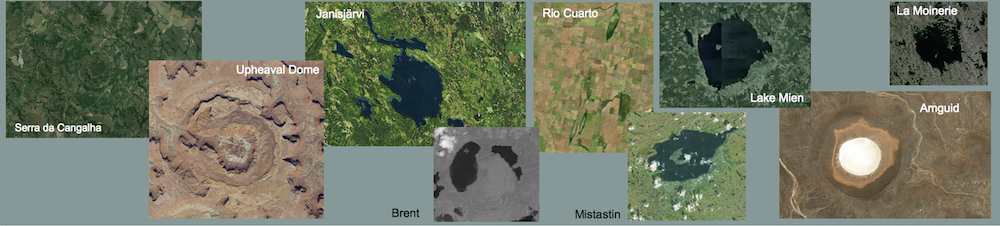

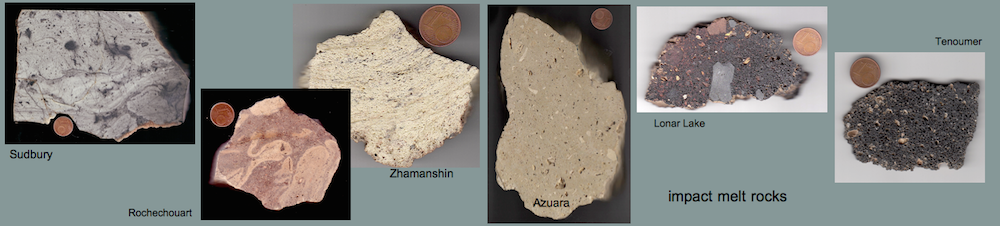

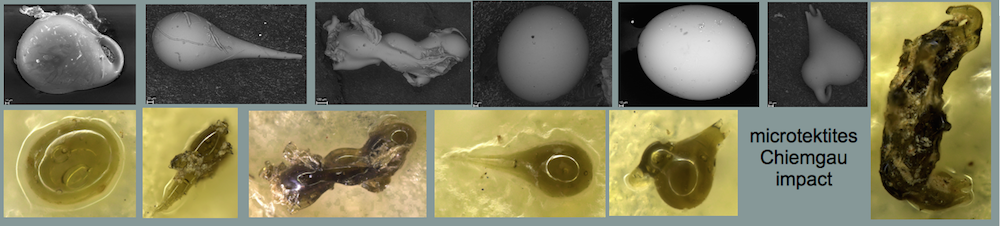

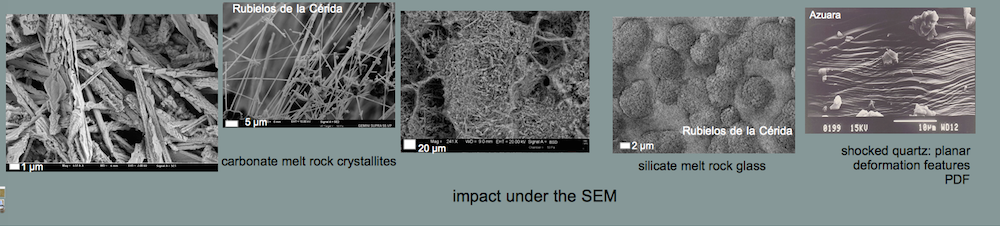

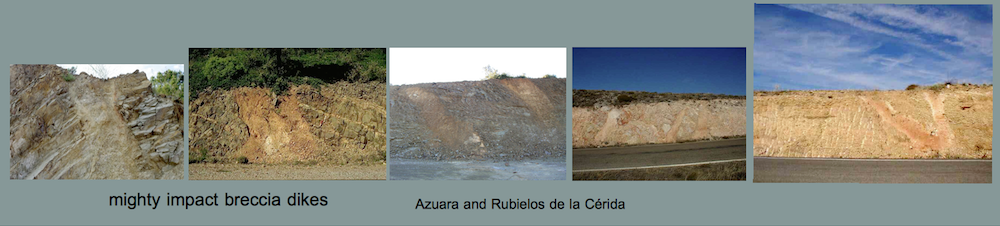

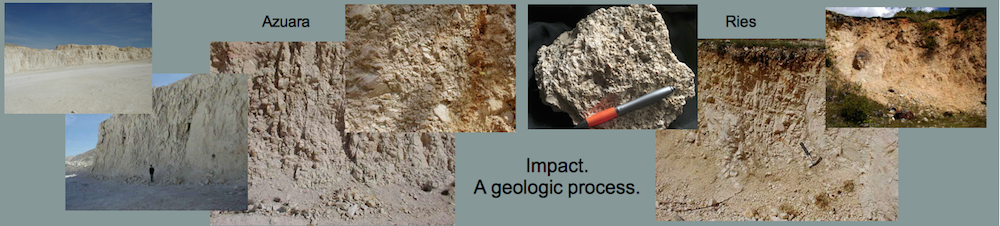

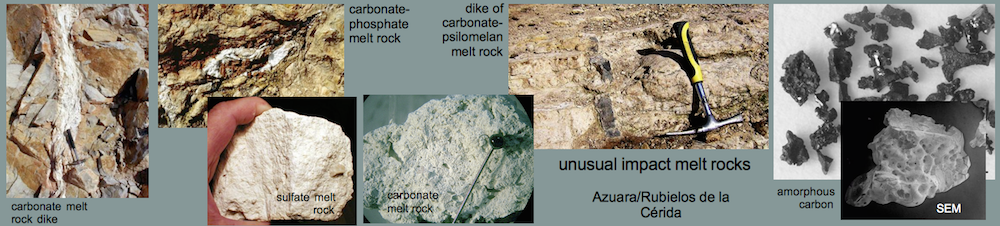

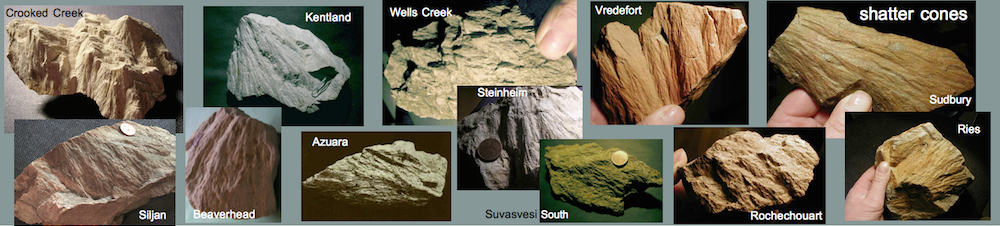

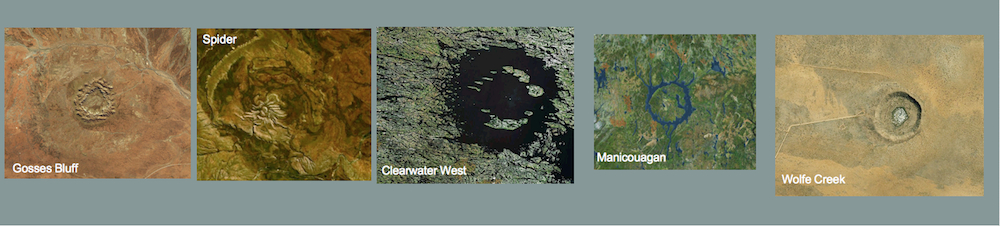

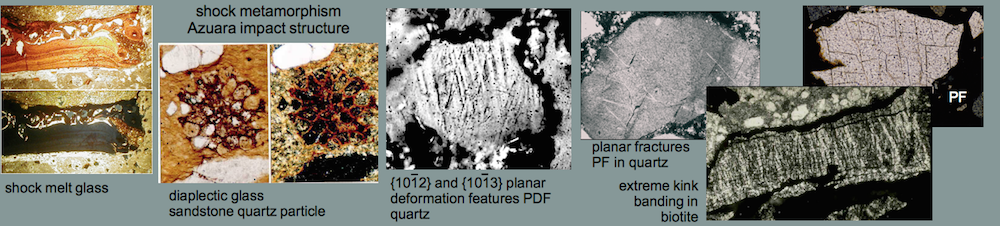

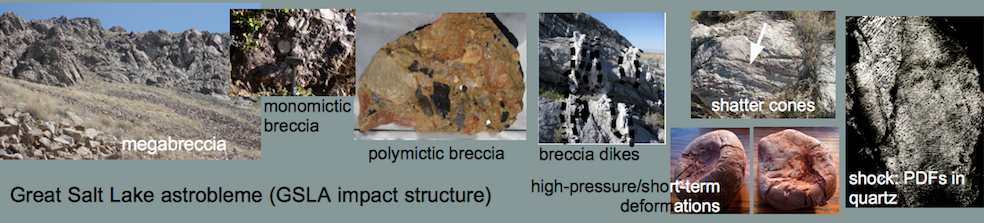

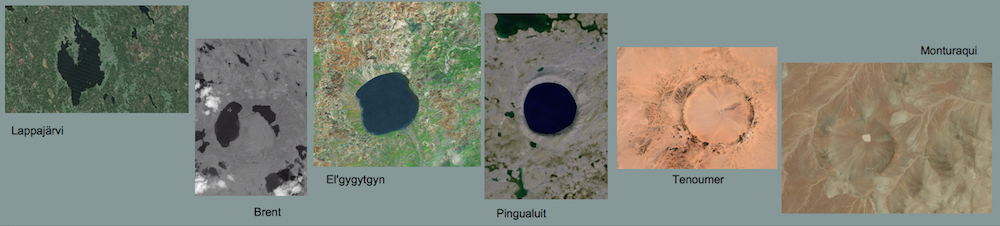

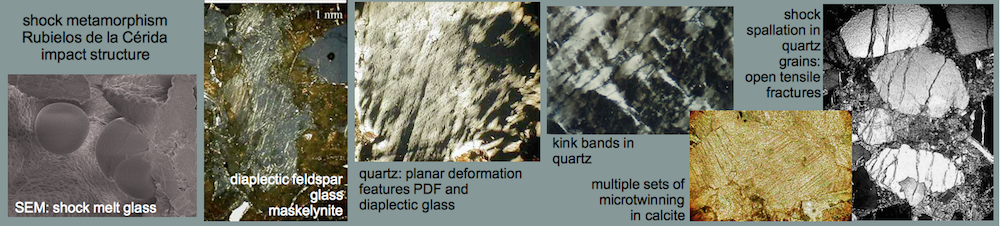

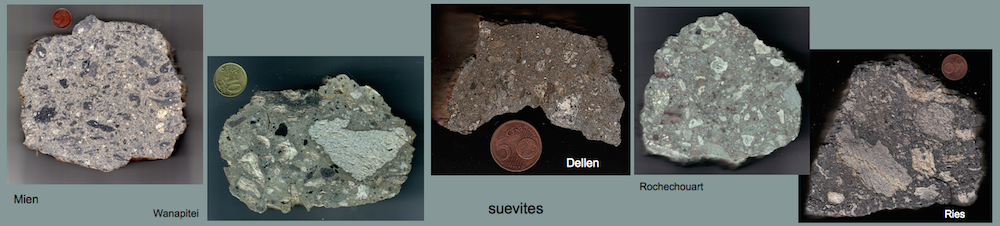

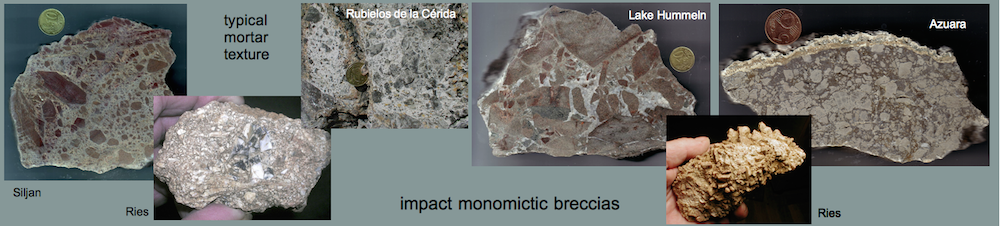

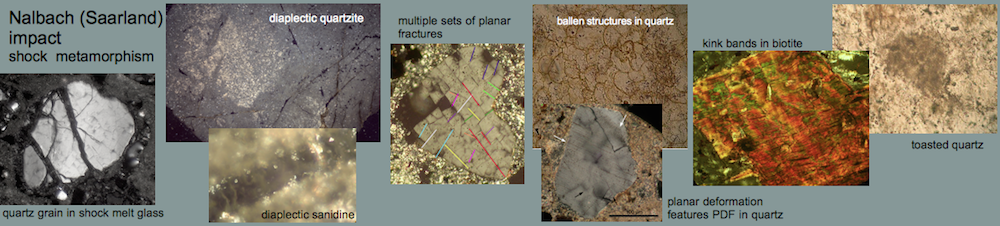

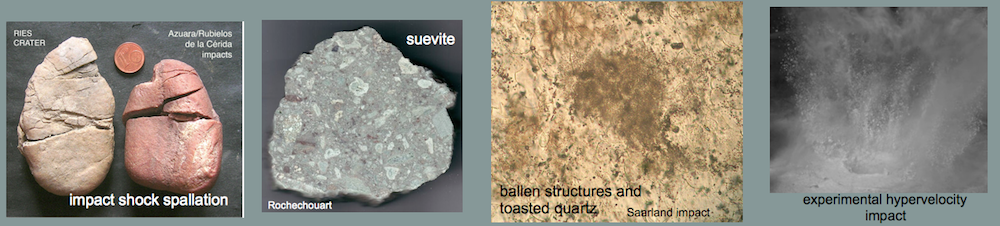

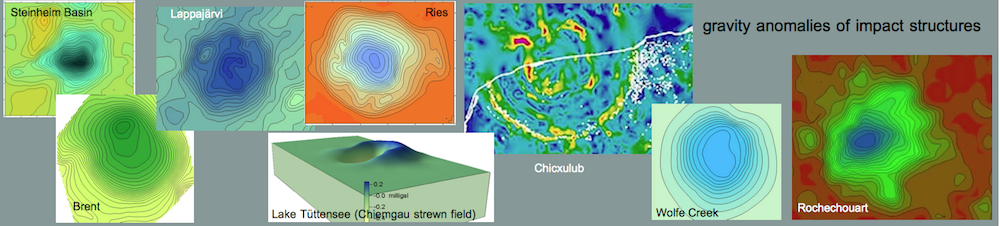

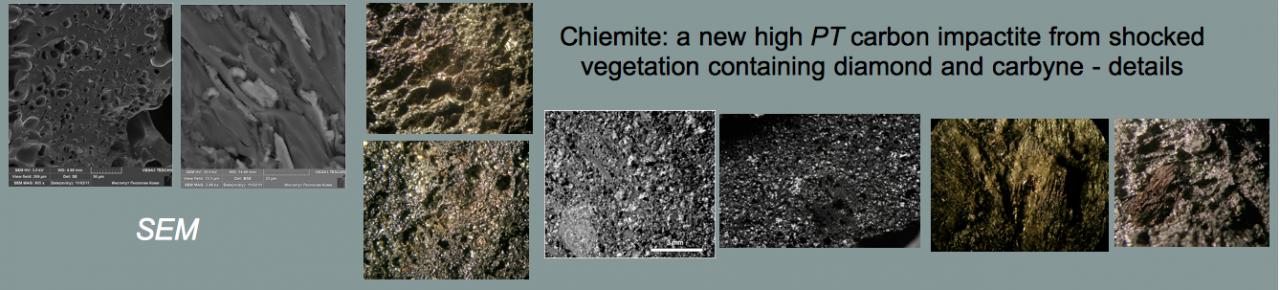

Global unterteilt man Impakt-Ejekta in nahegelegene (englisch: proximal) und entfernte (englisch: distal) Ejekta, und es ist leicht einzusehen, dass die Größe der ausgeworfenen Klasten im Großen und Ganzen mit zunehmender Entfernung der Ablagerung abnimmt. Während die Größe der nahegelegenen Ejekta-Klasten bis zur Größenordnung Kilometer reichen kann, können sich bei sehr großen Impakten mikroskopisch kleine Ejekta weltweit ausbreiten (wie z.B. beim Chicxulub-Impakt an der Kreide-Tertiär-Grenze. Obwohl die Mächtigkeit der nahegelegenen Impakt-Ejekta (definitionsgemäß abgelagert innerhalb von 5 Kraterradien gemessen vom Impaktpunkt) beträchtlich sein kann (z.B. mehrere 100 m im Fall der Mitteltertiären Azuara-Impaktstruktur in Spanien mit den Ejekta der Pelarda-Formation), sind Impakt-Ejekta im Gegensatz zu Mond und anderen Planeten auf der Erde wegen der raschen Erosion nur spärlich vertreten. In vielen Fällen können nahegelegene Impakt-Ejekta sedimentologisch gut als Diamiktite und Brekzien beschrieben werden, was Megabrekzien (z.B. die Alamo- und die Azuara-Megabrekzien) und multiple Brekziengenerationen (Brekzien-in-Brekzien) einschließt. Der diamiktitische Charakter vieler Impakt-Ejekta hat zur Hypothese geführt (z.B. Rampino M.R.: Tillites, diamictites, and ballistic ejecta of large impacts. – J. Geology, 120, 439-456, 1994), das eiszeitlich gedeutete Tillit-Ablagerungen in Wirklichkeit als Ejekta von großen Impakten überliefert sind (das Eiszeit-Paradoxon). Bisher ist diese Hypothese aber nicht zwingend belegt. Impakt-Ejekta können gut über Impakt-Schmelzgesteine, Gläser, Suevit-Brekzien, charakteristische Hochdruck-/Kurzzeit-Deformationen und das Auftreten von Schockmetamorphose und makroskopischen Schockeffekten wie Shattercones identifiziert werden. Entfernte Ejekta können ein sphärulitisches Gefüge besitzen. In alten Ejekta-Ablagerungen können die Impakt-Merkmale weitgehend durch Verwitterung und verschiedene metamorphe Prozesse überprägt sein.

Ejekta Rieskrater (Nördlinger Ries)

Abb. 1 – 4. Verschiedene Ansichten der Impakt-Ejekta (Bunte Brekzie) des Ries-Kraters (Nördlinger Ries), die auf autochthonem Jurakalk lagern. In der Bunten Brekzie des Ries-Kraters können Komponenten, die vor dem Impakt im Target stratigraphisch hunderte von Metern auseinander lagen, nunmehr im engen Kontakt zueinander beobachtet werden. Das ist im Zusammenhang mit den Impakt-Auswurfbahnen im komplexen Exkavations-Bewegungsfeld zu verstehen. Abb. 1. Steinbruch Gundelsheim (etwa 20 km vom Kraterzentrum entfernt).

Abb. 2. Steinbruch Gundelsheim (etwa 20 km vom Kraterzentrum entfernt).

Abb. 3. Steinbruch Ronheim (etwa 14 km vom Kraterzentrum). Da im Steinbruch die Bunte Brekzie als Abraum entfernt wird, ändern sich die Aufschlussverhältnisse permanent.

Abb. 4. Steinbruch Ronheim (etwa 14 km vom Kraterzentrum).

Abb. 5, 6. Ries-Ejekta im Steinbruch Aumühle (grob 12 km vom Zentrum) mit Suevit (grau) und bunten Trias- und Jura-Sedimenten. Der stark geschockte und glasreiche Suevit wurde nach der Landung der mesozoischen Ejekta abgelagert.

Abb. 6. Ries-Ejekta im Steinbruch Aumühle.

Abb. 7. Ries-Krater: disloziierter Malm-Megablock (Fremdscholle) als Teil der Ejekta- Verbreitung. Steinbruch Iggenhausen, ca. 12 km vom Kraterrand entfernt. Obwohl der Kalkstein durch und durch Gries-Brekziierung zeigt, ist der Megablock der Größe einige 100 m zusammenhängend geblieben – trotz des Transportweges von wenigstens 12 km Länge. Für die „alten“ Geologen, zu ihrer Zeit allein vertraut mit dem „vulkanischen“ Rieskrater, waren diese enormen Verschiebungen der Megablöcke ein echtes Problem.

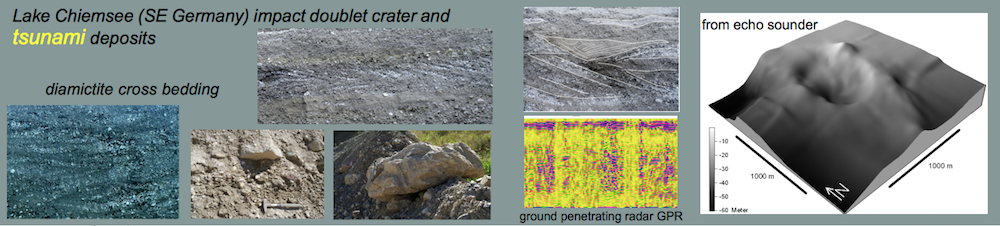

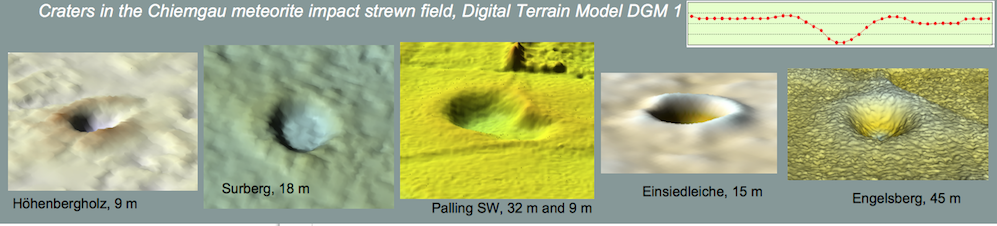

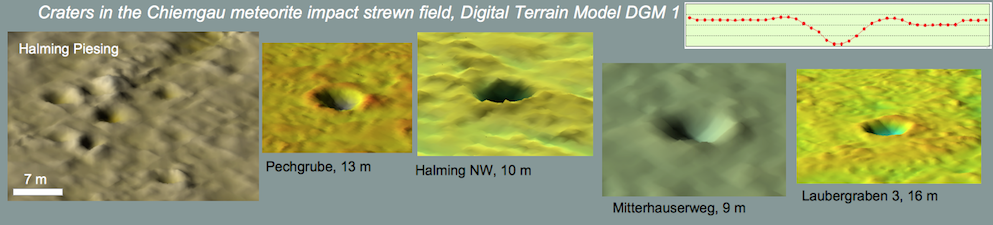

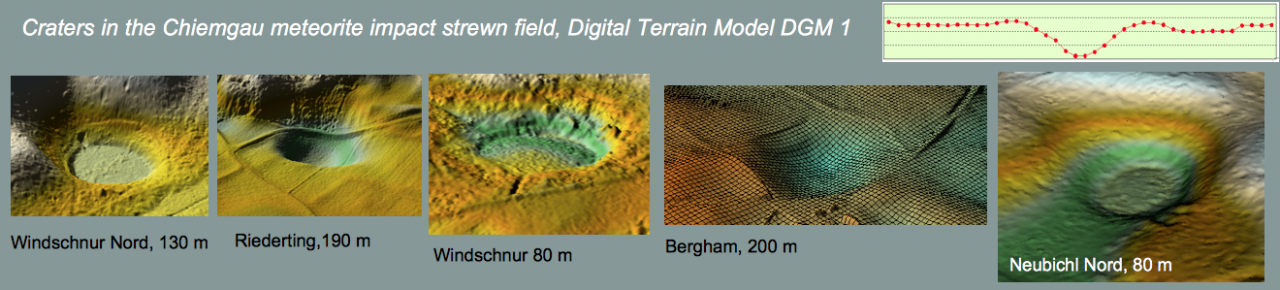

Ejekta Tüttensee-Krater – Chiemgau-Impakt

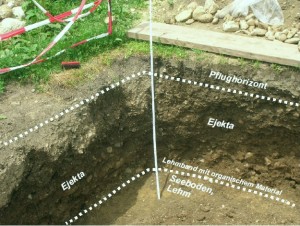

Abb. 8. Ejekta-Horizont des Tüttensee-Kraters in Grabenstätt. Detail in Abb. 9.

Abb. 9. Der brekziöse Horizont der Auswurfmassen vom Tüttensee-Krater, Chiemgau-Impakt.

Abb. 10. Die Schichtenfolge bei Chieming-Stöttham mit dem “Katastrophen”-Horizont (hell, etwa in der Mitte des Bildes), vermutlich Auswurfmassen vom Doppelkrater im Chiemsee. – Archäologische Ausgrabung Stöttham.

Abb. 11. Horizont der Auswurfmassen des Tüttensee-Kraters, Chiemgau-Impakt.

Abb. 12. Die Basislage der Tüttensee-Krater-Ejekta (freigelegte größere der beim Landen der Auswurfmassen in den Lehm des Seebodens eingedrungenen Geröll-Komponenten). – Mehr zur Ablagerung der Tüttensee-Ejekta in diesem PDF-Artikel.

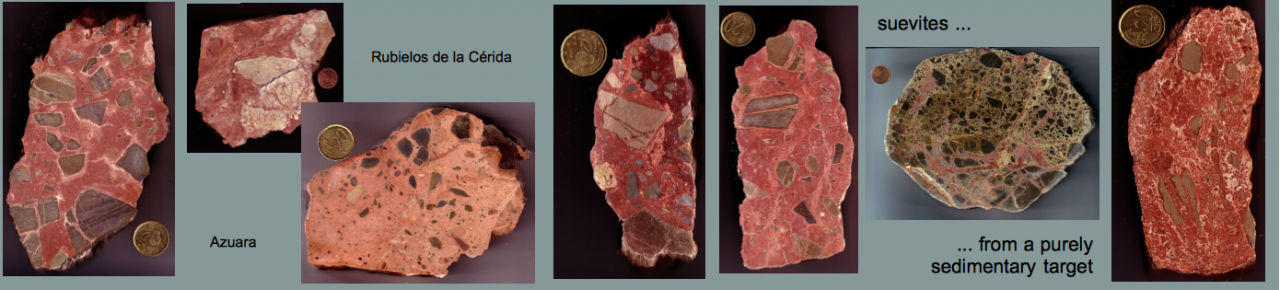

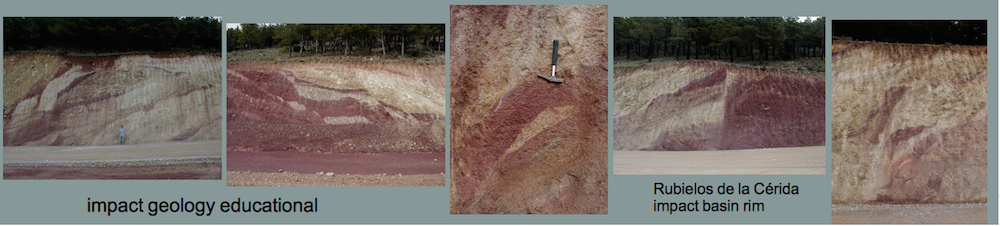

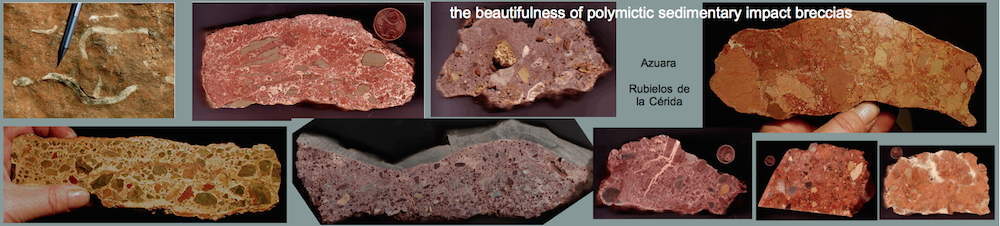

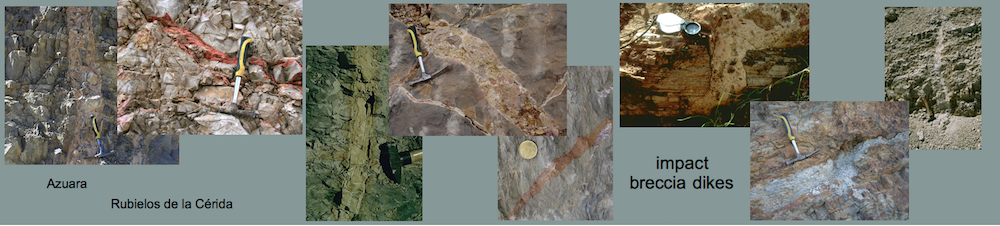

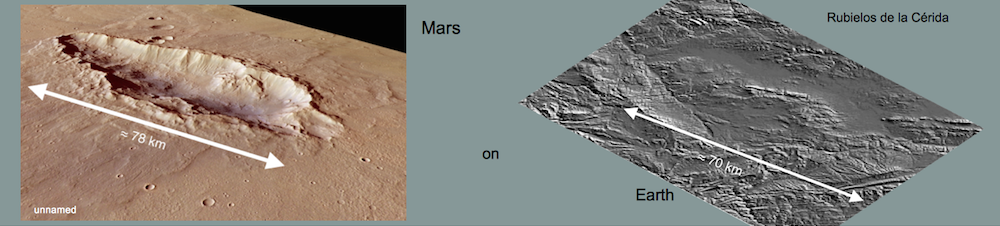

Ejekta der spanischen Impaktstrukturen Azuara und Rubielos de la Cérida

Abb. 13. Impakt-Ejekta der Rubielos de la Cérida-Impaktstruktur (Spanien), die sich in wohlgebankte Kreide-Sedimente eingegraben haben. In der Nähe von Escucha. Wie diese Aufnahme zeigt, kann Ejekta-Ablagerung enorm erosiv sein.

Abb. 14 – 16. Impakt-Ejekta der Azuara- und Rubielos de la Cérida-Impaktstrukturen (Spanien) mit typisch diamiktitischer Fazies. Abb. 14. Puerto Mínguez-Ejekta, Rubielos.

de la Cérida.

Abb. 15. Puerto Mínguez-Ejekta, Rubielos de la Cérida.

Abb. 16. Puerto Mínguez-Ejekta, Rubielos de la Cérida.

Abb. 17. Pelarda-Formation; Ejekta der Azuara-Impaktstruktur.

Abb. 18. Pelarda Formation: Ejekta der Azuara-Struktur.

Die hier in typischen Aufschlüssen gezeigten spanischen Impakt-Ejekta demonstrieren, dass viele Geologen einfach hilflos sind, wenn sie mit diesen Sedimenten konfrontiert werden. In den offiziellen geologischen Karten werden die Ejekta vom Puerto Mínguez im allgemeinen als Konglomerate beschrieben. Geologen von der Universität Zaragoza betrachten sie nach wie vor als fluviatile Ablagerungen, und selbst erfahrene Sedimentologen haben die spanischen Impakt-Ejekta als Konglomerate eingestuft (J. Smit, 2000, schriftliche Mitteilung). Impaktstrukturen mit gut erhaltenen nahegelegenen Ejekta werden unten aufgelistet, zusammen mit einigen Links:

Ries https://www.impaktstrukturen.de/germany/ries-impaktstruktur/

Chicxulub http://adsabs.harvard.edu/abs/2003EAEJA…..6925O

Boltysh http://www.lpi.usra.edu/meetings/impact2000/pdf/3042.pdf

Azuara https://www.impaktstrukturen.de/spain/die-azuara-impaktstruktur/auswurfmassen-ejekta/

Rubielos de la Cérida https://www.impaktstrukturen.de/spain/die-rubielos-de-la-cerida-impaktstruktur/auswurfmassen-impakt-ejekta/ Haughton http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2008/pdf/1579.pdf Tüttensee http://www.chiemgau-impakt.de/pdfs/artikel2d.pdf

Diese Seite zu den Impakt-Ejekta ist noch vorläufig und soll beträchtlich erweitert werden.