Das Tunguska-Ereignis von 1908 und der Cheko-See – gehört beides zusammen?

Über das Tunguska-Ereignis im Jahr 1908 müssen hier nicht mehr viele Worte verloren werden. Obgleich immer wieder Aussenseiter-Hypothesen (teilweise in fragwürdigen TV-Dokumentationen) propagiert werden, ist die Wissenschaft heute davon überzeugt (und das wohlbegründet), dass es sich um eine Impakt-Explosion eines Kometen oder Asteroiden in der Atmosphäre gehandelt hat. Das Hinterfragen von „Mainstream“-Ansichten bzw. Lehrbuch-Wissen hat grundsätzlich Berechtigung in der Wissenschaft, aber im Fall der kosmischen Tunguska-Explosion hat es bisher keine der Alternativ-Hypothesen (vom explodierten Mückenschwarm, über Methangas-Explosion bis hin zum gestrandeten Raumschiff) geschafft, ernsthaft an der allgemein akzeptierten Vorstellung zu kratzen.

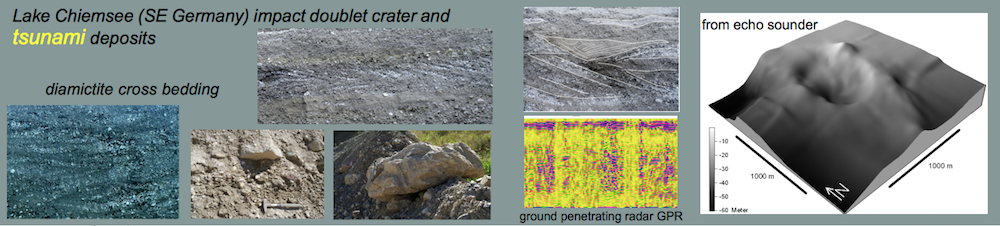

Etwas anders verhält es sich mit einer Forschung im Zusammenhang mit dem Tunguska-Ereignis. Um die Jahrtausendwende unternahm eine italienische Forschergruppe aus Bologna unter der Leitung von Luca Gasperini eine Forschungsreise in das damalige Katastrophengebiet zu einem schüsselförmigen See (dem Cheko-See) mit einem Durchmesser von etwa 500 m. Er liegt grob 8 km entfernt vom damaligen Zentrum der Zerstörungen am Grund und wurde von der Bologna-Gruppe dann als der zum Tunguska-Ereignis gehörende Einschlag-Krater gedeutet, was vor allem auf geophysikalischen Messungen (Seismik, Geomagnetik) basierte. 2007 wurde über einen solchen möglichen Zusammenhang ein Artikel publiziert (L. Gasperini et al. (2007): A possible impact crater for the 1908 Tunguska Event, Terra Nova, 19, 245–257), der im Jahr darauf – man möchte fast sagen – prompt eine Entgegnung mit Ablehnung aus der etablierten Impakt-Forschung zur Folge hatte (Collins, G.S., Artemieva, N., Wünnemann, K., Bland, P.A., Reimold, W.U. and Koeberl, C. (2008): Evidence that Lake Cheko is not an impact crater. Terra Nova, 20, 165–168). Weltweit berichteten die Medien über die Auseinandersetzung, die aber bald völlig in den Hintergrund trat und eine Entscheidung – für oder dagegen – offen ließ.

Nunmehr, am 23 Januar 2017 berichtet The Siberian Times in der Wissenschaftssparte über einen neuen Anlauf russischer Wissenschaftler aus Krasnoyarsk und Novosibirsk, den Ursprung des Cheko-Sees zu klären und sich mit der Hypothese der Italiener auseinanderzusetzen. Bei den neuen Untersuchungen ging es um das Alter der Sedimente am Seeboden, das offensichtlich mit der Radiokarbon-Methode (radioscopic analyses im Originaltext) zu 280 Jahren für die tiefsten Sedimente bestimmt wurde. Damit wäre der See älter als das Ereignis. Ein vollständiger Artikel dazu soll im Sommer erscheinen. Falls sich die Radiokarbon-Datierung als das Hauptargument herausstellen sollte, müssen schon jetzt Bedenken angemeldet werde. Es ist kein Geheimnis, dass 14C-Datierungen von sehr jungen Impakten vielfach erheblich falsche Ergebnisse gezeitigt haben, und die Gründe sind nicht schwer auszumachen. Durch die extremen physikalischen Bedingungen mit extremen Temperaturen und extremen Drücken, vermutlich mit Plasma-Bildung verknüpft, kann es zu erheblichen Verschiebungen im Gleichgewicht der Kohlenstoff-Isotope kommen – und damit zu absoluten Fehlbestimmungen des Alters von Impakt-Strukturen/Meteoritenkratern.

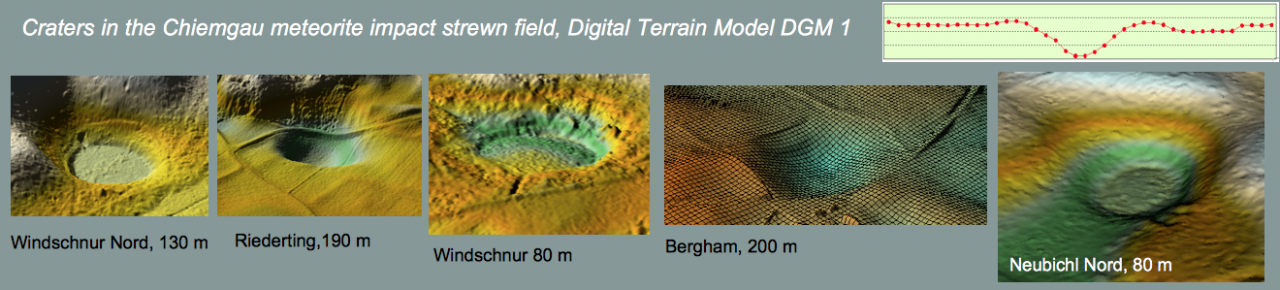

So weit so gut. Oder auch nicht. Die russischen Forscher werden damit umzugehen haben; dagegen auf einer anderen Ebene liegt diese fehlgeleitete Wissenschaft(?): Wir erinnern an die unsägliche Radiocarbon(14C)-Datierung am Tüttensee-Meteoritenkrater des Chiemgau-Impaktes, die das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU), Abteilung Geologie, im Jahr 2010 vorgenommen hat, worüber wir an anderer Stelle ausführlicher berichtet haben unter dem Titel:

oder: Wie Verfälschungen in der Wissenschaft funktionieren.

Anklicken oder das PDF herunterladen!

„Neues aus der Welt der Impaktstrukturen, Meteoritenkrater und verwandter Themen – Folge 5“ weiterlesen