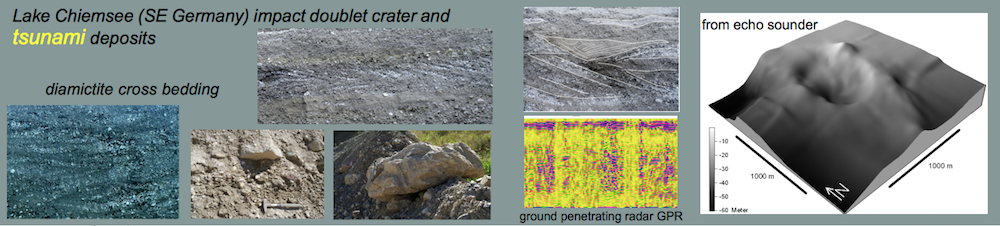

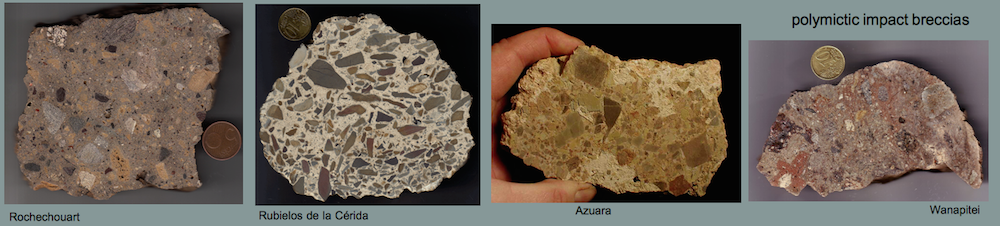

Azuara-Impaktstruktur (Spanien): Anzeichen einer Schock-Verflüssigung kompetenter Kalksteine

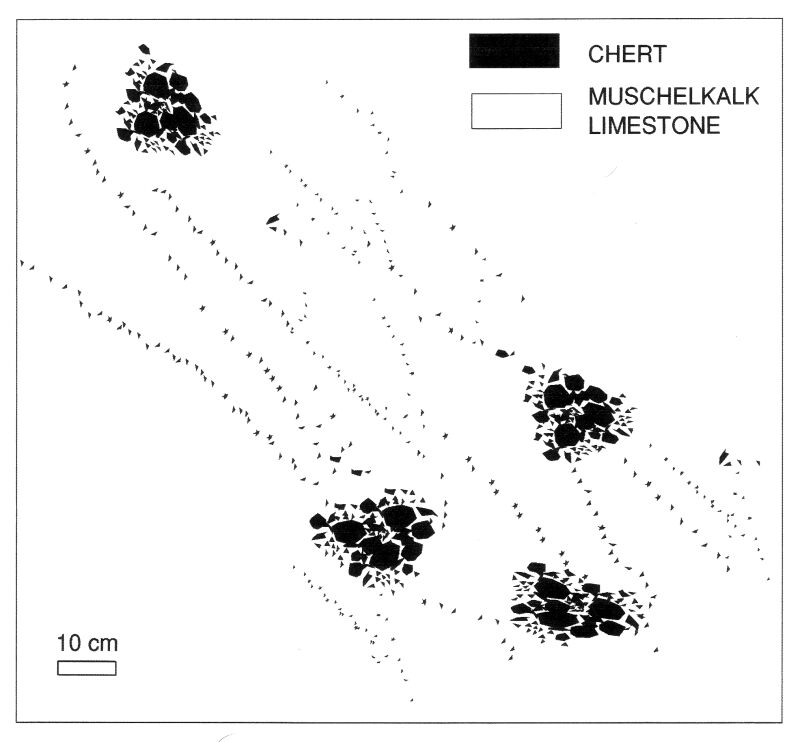

Bild A: Fragmentierte Kieselknolle in Muschelkalk-Kalkstein

Bild A: Fragmentierte Kieselknolle in Muschelkalk-Kalkstein

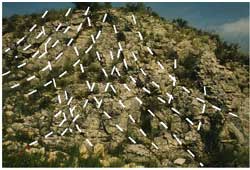

Bild B: Fließlinien aus weißen Kieselsplittern.

Bild B: Fließlinien aus weißen Kieselsplittern.

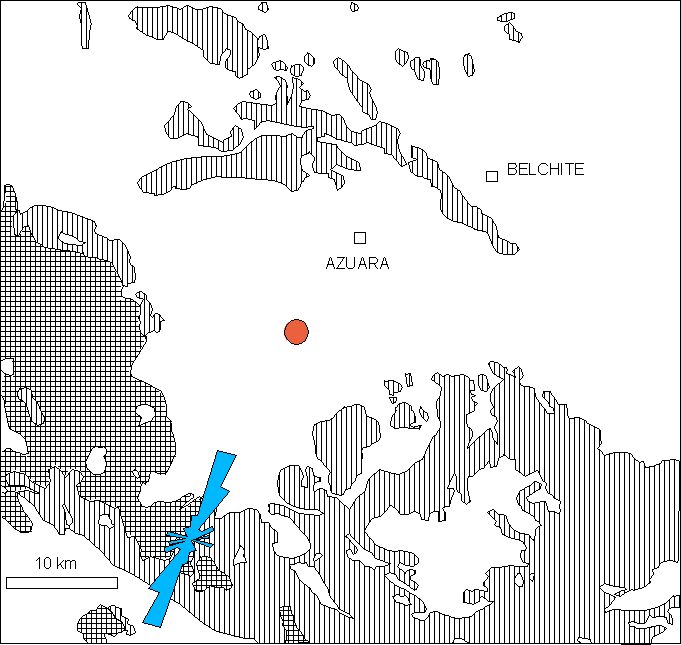

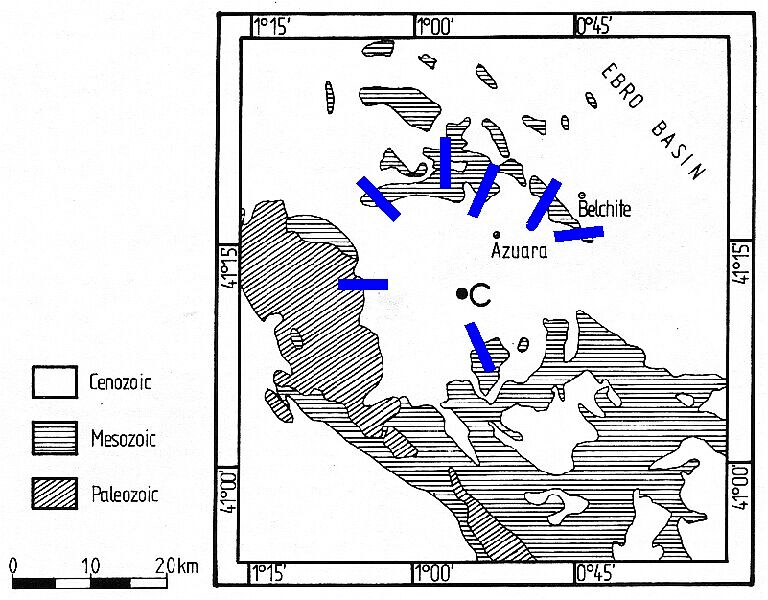

Nahe der Ortschaft Monforte de Moyuela am SSW-Rand der Azuara Struktur zeigen in Kalksteine des Muschelkalk eingebettete Kieselknollen sehr auffällige Deformationen. Die Knollen sind intensiv zerbrochen mit Fragmenten bis hinunter zu Millimetergröße und teilweise pulverisiert (Bild A). Von diesen „zermahlenen“ Knollen erstrecken sich Fließlinien aus winzigen Kieselsplittern in den Kalkstein, wie es Bild B und – zur Verdeutlichung – die Zeichnung in Bild C zeigen. Die Fläche, die derart mit diesen Fließlinien durchsetzt ist, hat die Größe von einigen 100 m². Eine statistische Aufnahme der Streichrichtungen der Fließlinien ergibt ein ausgeprägtes Maximum in Richtung auf das Zentrum der Impaktstruktur (Bild D).

Bild C: Fließgefüge von Muschelkalk und Kieselmaterial (schematisch).

Bild D: Der Mittelpunkt der Streichrichtungsrose für die Fließlinien ist gleichzeitig die Aufschlusslokalität bei Monforte de Moyuela.

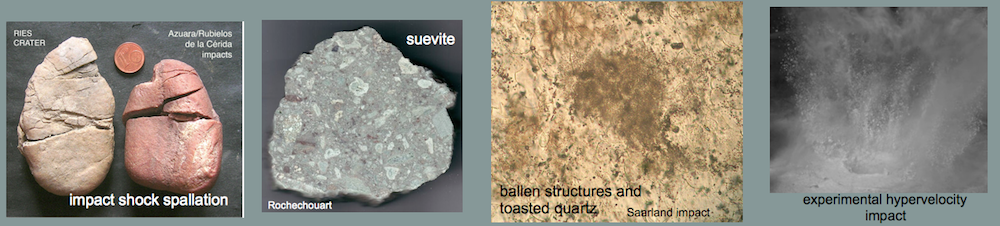

Ein diagenetischer Ursprung dieses eigenartigen Gefüges kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Nach unserer Ansicht handelt es sich um eine kurzzeitige Schockdeformation mit Zerbrechen und einer Art Verflüssigung des Muschelkalk-Kalksteines und der eingeschlossenen Kieselknollen. Dabei mag ein Zusammenhang mit der sogenannten akustischen Verflüssigung (acoustic fluidization) gegeben sein, wie sie von H. J. Melosh (1989, Impact Cratering. A Geologic Process) als möglicher Mechanismus beim Kraterkollaps in der Modifikationsphase angesehen wird.

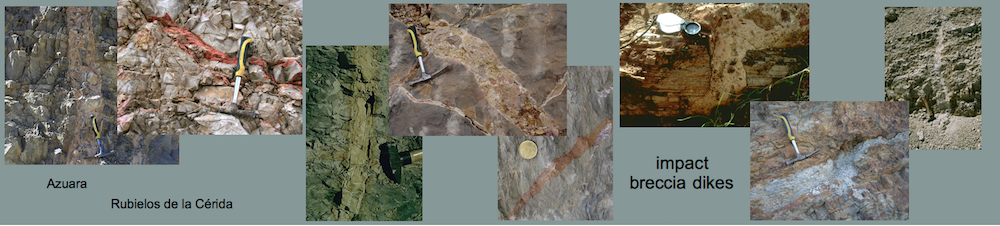

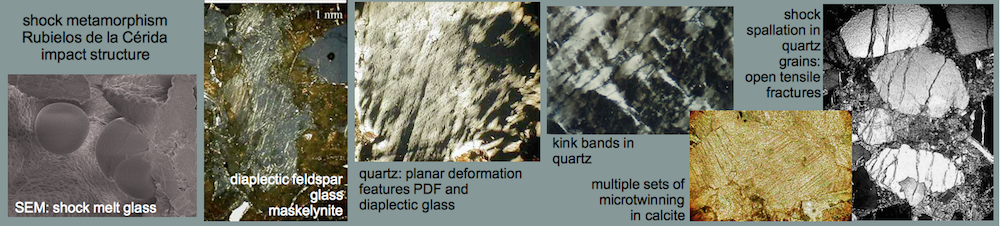

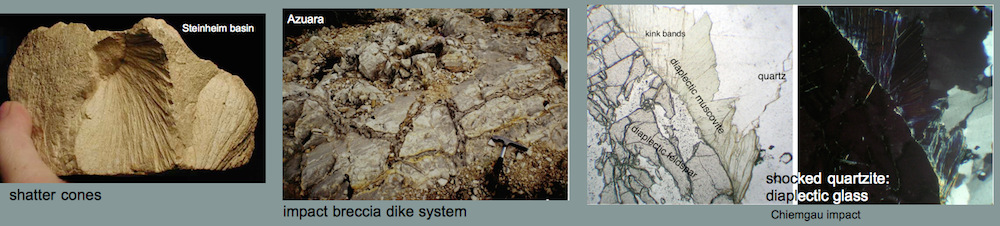

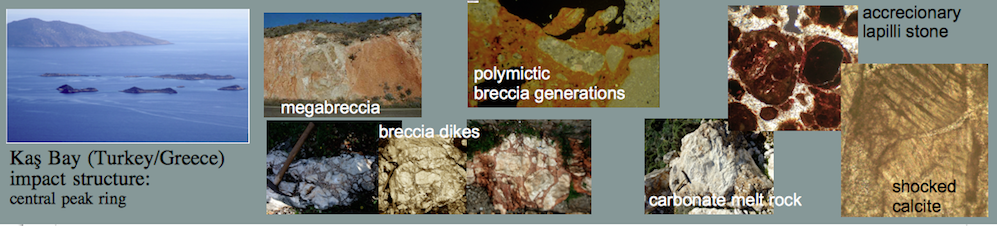

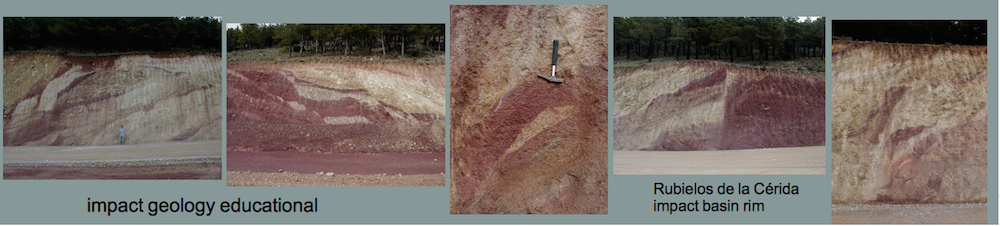

Rubielos de la Cérida-Impaktstruktur (Spanien) : interne Schliffflächen in Impakt-Megabreccien

AZUARA-IMPAKTSTRUKTUR (SPANIEN) GEKRÜMMTE KLUFTSCHAREN: ANZEICHEN FÜR IMPAKT-INDUZIERTE BRUCHBILDUNG

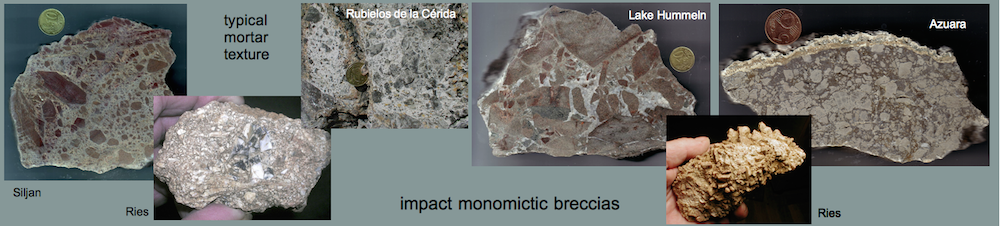

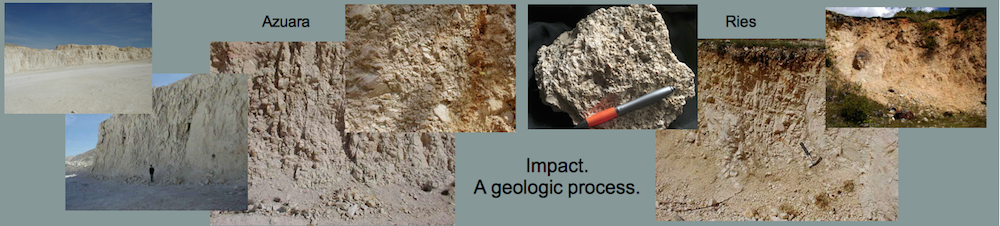

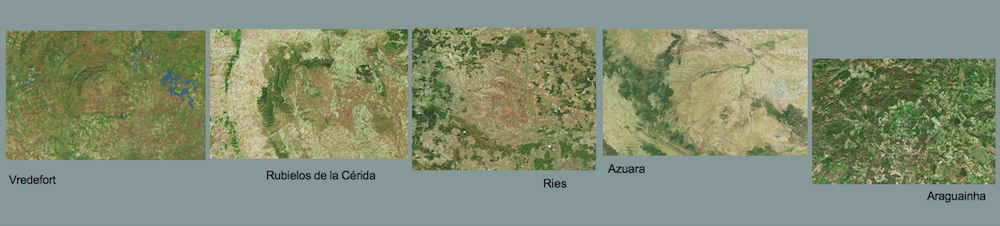

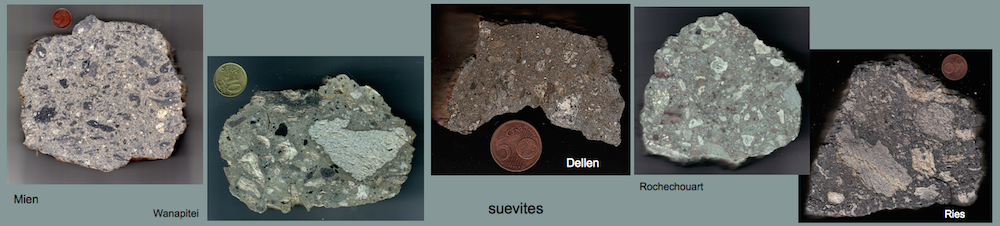

Azuara-Impaktstruktur (Spanien), Impaktstruktur Nördlinger Ries (Deutschland): Impakt als geologischer Prozeß

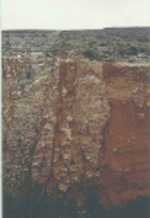

| Einige Kilometer außerhalb des nördlichen Ringes der Azuara-Impaktstruktur ragen bei Belchite eine Handvoll großer isolierter Schollen jurassischer Kalksteine aus den jungtertiären Post-Impakt-Sedimenten des Ebro-Beckens hervor. In diesen Schollen sind mehrere Steinbrüche angelegt. Sie gewähren einen lehrreichen Einblick in die drastischen Deformationen, die riesige Gesteinsvolumina beim Impakt erfahren haben. | |

A A |

B B |

| Bild A zeigt einen Ausschnitt eines großen Steinbruches (UTM-Koordinaten 0687000, 4583000), wobei die sichtbare Länge grob 300 m beträgt. Die Kalksteine sind durch und durch zertrümmert, und es hat sich eine mehr oder weniger durchhaltende Brekzie mit Vergriesung und Mörteltextur gebildet (siehe die Bilder B bis E). |  C C |

D D |

E E |

| Vergleichbare drastische und durchhaltende Zertrümmerungen (Bilder F und G) sind in einem weiteren Steinbruch in einer anderen Scholle (UTM-Koordinaten 0683000, 4583000) aufgeschlossen. | |

F F |

G G |

| H und I Impaktstruktur Nördlinger Ries; Steinbruch Iggenhausen | |

H H |

I I |

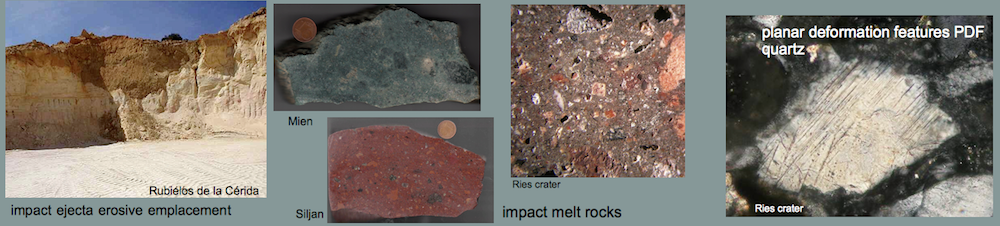

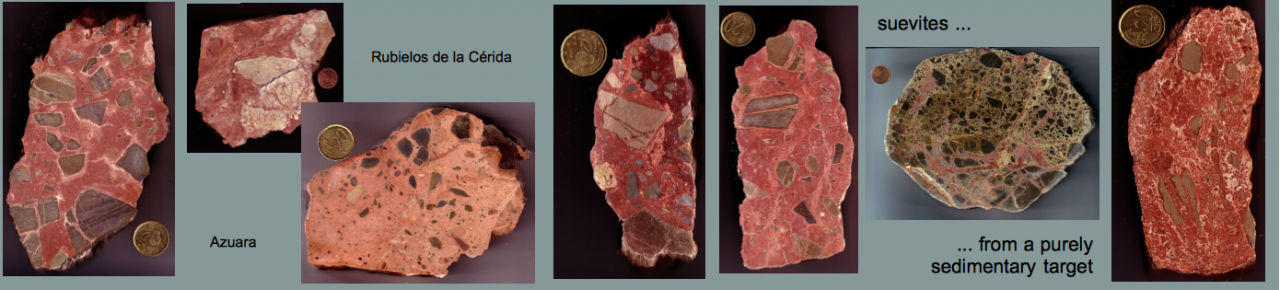

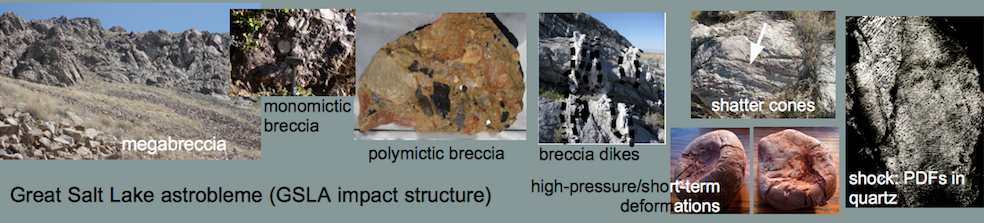

| Anmerkungen: Das Gebiet der Azuara-Struktur und die jurassischen Kalksteine haben die alpidische Gebirgsbildung mit Faltung und Bruchtektonik erlebt, aber wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese durchgehenden gewaltigen Zertrümmerungen über hunderte von Metern unmöglich mit einer alpidischen Tektonik zusammenhängen können. Der einzige Prozess, der vernünftigerweise für dieses eindrucksvolle geologische Szenario in Frage kommt, ist ein Impakt durch einen extraterrestrischen Körper. Es überrascht deshalb nicht, wenn Deformationen genau dieser Art sehr gut vom Ries-Krater (Nördlinger Ries) bekannt sind. Sie treten in riesigen allochthonen Schollen auf, die aus diesem 25 km messenden Krater ausgeworfen wurden (Bilder H, J; Steinbruch Iggenhausen).Wir schlagen vor, dass die Geologen von der Universität Zaragoza und vom Zentrum für Astrobiologie (Madrid), die den Azuara-Impakt immer noch vehement bekriegen, einmal diese eindrucksvollen Aufschlüsse besuchen. Da sie gerne Azuara mit dem Ries vergleichen (siehe ihre Publikation in MAPS, über die mehr auf der Seite „Die Kontroverse“ zu lesen ist), werden sie eine Menge Anschauungsmaterial vorfinden.Ein weiterer Punkt ist noch wichtig. Wie bereits gesagt, ist ein Impakt der einzig in Frage kommende geologische Prozess, der diese ungeheuren und voluminösen Zertrümmerungen erklären kann. Mit anderen Worten: Um Azuara als eine Impaktstruktur zu definieren, bedarf es gar nicht der in vielen polymikten Brekzien nachgewiesenen Schockeffekte (siehe dazu weiter unten in Impakt-Highlights und unter https://www.impaktstrukturen.de/spain/die-azuara-impaktstruktur/schockmetamorphose/). Die hier beschriebenen Aufschlüsse sind als gleichermaßen aussagekräftige Beweise einzustufen.

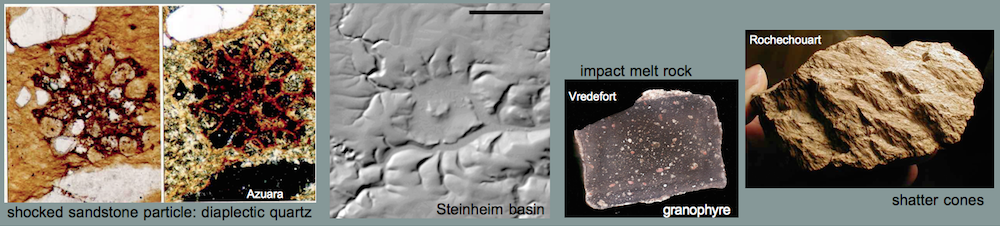

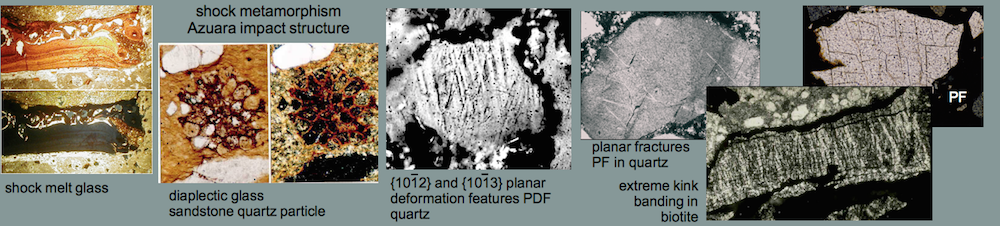

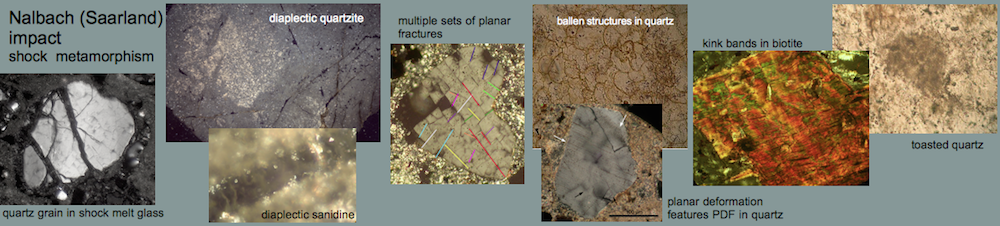

Gewöhnlich ist es so, dass eine Impaktstruktur als solche anerkannt wird, wenn man Effekte einer Stoßwellenmetamorphose nachweisen kann. Dabei wird vernünftigerweise argumentiert, dass keine endogenen Prozesse bekannt sind, bei denen sich z.B. diaplektisches Glas bildet oder sich planare Deformationsstrukturen (PDFs) in Quarz entwickeln. Ganz genauso argumentieren wir, dass keine endogenen geologischen Prozesse bekannt sind, die auf diese katastrophale Weise die jurassischen Kalksteine bei Belchite zerstört haben. Deshalb sollten sich Geologen ihrer Kompetenz bewusst sein, in manchen Fällen aufgrund reiner Geländebefunde die Impaktnatur einer bestimmten Struktur zu beweisen. Es scheint höchste Zeit, die ziemlich beschränkte Sichtweise einiger Impaktforscher aufzugeben, nach der allein TEM-Analysen von PDF oder geochemisch nachgewiesene Spuren des Projektils den letzten Beweis für einen Impakt liefern. |

|

Rubielos de la Cérida-Impaktstruktur (Spanien): Impakt-Schmelzglas vom Zentralberg

Rubielos de la Cérida-Impaktstruktur, Spanien: am Kraterboden

Diese bemerkenswerte Falte ist in einem Bereich ausgedehnter Megabrekziierung in der Nähe des Dorfes Barrachina in der Rubielos de la Cérida-Impaktstruktur aufgeschlossen. Die Falte wird von einer kompetenten, allerdings extrem brekziierten Bank alttertiärer Kalksteine nachgezeichnet. Der Kern der Falte ist ein Brei nahezu pulverisierter Karbonatgesteine ohne jegliche interne Struktur. Allein einige Kalksteinfragmente haben sich erhalten.

Interpretation: Es wird angenommen, daß sich der Aufschluß am Kraterboden oder in seiner Nähe befindet

(mehr dazu unter:

wo im Zuge der Kraterbildung (Exkavations- und Modifikationsphase) die Bewegung gewaltiger Gesteinsmassen zur Bildung der Megabrekzie führte, die heute durch die Erosion freigelegt ist. Die Falte kann dadurch entstanden sein, daß extrem brekziiertes Material in einem hochenergetischen Prozeß nach oben gepreßt wurde. Ein tektonischer Ursprung dieser eigenartigen Falte ist kaum nachzuvollziehen. Nach Ansicht örtlicher Geologen (von der Universität Zaragoza und dem Zentrum für Astrobiologie, Madrid) hat sich die Megabrekzie als Folge einer Gipslösung durch Kollaps gebildet, was hier nicht weiter kommentiert werden soll.

Azuara-Impaktstruktur (Spanien) – Ries-Impaktstruktur (Deutschland)

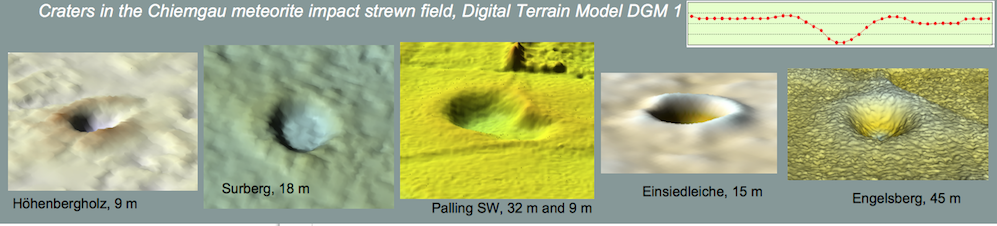

Ries-Impaktstruktur (Deutschland); Azuara und Rubielos de la Cérida-Impaktstrukturen (Spanien)

|

|||

|

|||

C CAguilón; Jura-Kalksteine (Azuara-Struktur). Die durchgehende Bankung an der Basis spricht gegen eine Verwerfung.

|

D D

bei Santa Eulalia; aufgelassener Steinbruch in Muschelkalk-Kalksteinen (Rubielos de la Cérida-Struktur). Bemerkenswert der in dem extrem brekziierten Material schwimmende unversehrte Block geschichteter Kalksteine! |

||

| Eine tektonische Deutung der Gesteinslagerung bereitet in allen drei Fällen erhebliche Schwierigkeiten! | |||

k.jpg)

k.jpg)